Не бойся кнопок: бойся текстового болота

Среди маркетологов бытует мнение, что любые действия на лендинге, кроме условного «Купить», вредят конверсии.

Это иллюзия.

У действий пользователя есть чёткая иерархия. «Купить» или «Записаться» – главное, целевое действие. Действие первого порядка. Но на лендинге могут также быть действия второго и даже третьего порядков, мирно соседствующие с целевым.

Да, действительно: когда визуальная иерархия действий нарушается, вторичные действия могут отвлекать пользователя от совершения целевого и портить конверсию. Однако есть и кое-что страшнее лишних кнопок.

Текстовые полотна. Или, как я их называю, «текстовые болота», примерно такого же уровня проходимости, как те, в которых чуть не завязли Фродо, Голлум и Сэм, когда топали с колечком к Роковой Горе.

Самые незабываемые ощущения от прогулки по таким «болотам» вы получите в мобильной версии.

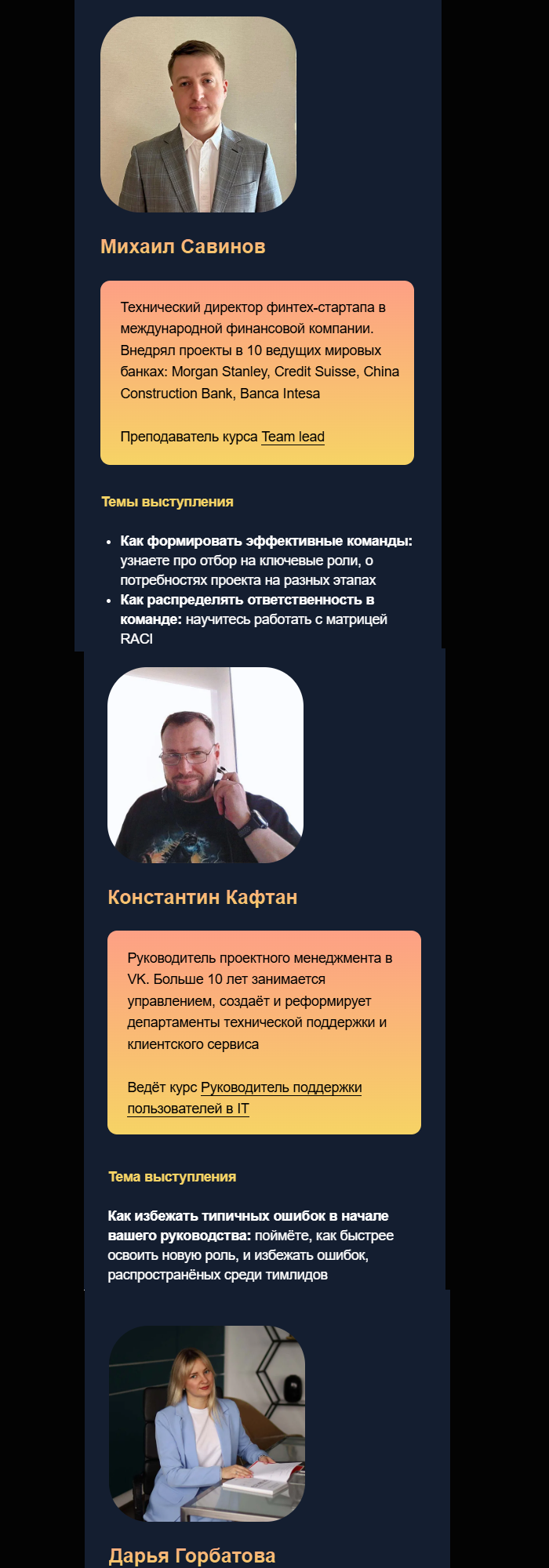

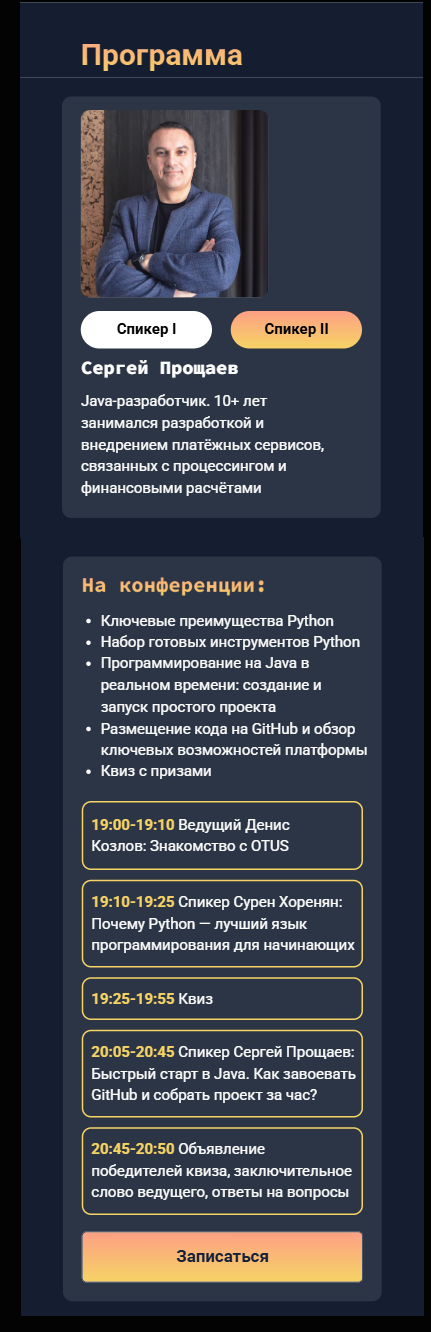

Например, когда мы в OTUS готовили очередной лендинг крупной IT-конференции, я как-то открыл инструменты разработчика и посмотрел, как раздел с информацией о спикерах выглядит на мобиле.

А выглядел раздел так:

Cплошным полотном текста и картинок без конца, края и возможности перейти к регистрации.

Казалось бы, ну тут же информация о спикерах! Будущему посетителю конференции важно, кто и с чем будет выступать. Однако, как показала статистическая выкладка о пользовательских действиях, полученная в результате сплит-теста, до раздела со спикерами вообще мало кто долистывает. Подавляющее большинство принимает решение на первом экране.

Поэтому мне надо было что-то делать с раскинувшейся на несколько экранов буквенной топью. Сокращать тексты – не вариант. Для десктопа они в самый раз. Если их обрезать, получатся полупустые экраны в ПК-версии.

Двигать куда-то далеко вниз этот блок тоже не хочется:

По логике тема должна быть рядом со спикером.

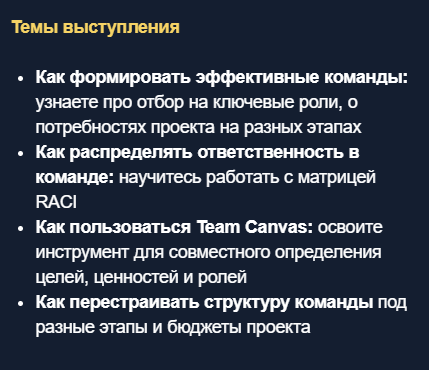

Но если нельзя сократить текстовые блоки, почему бы не сократить количество экранов?

Итак, большинство пользователей совершает целевое действие на первом экране. Это значит, что информация о спикерах, как ни парадоксально, для них вторична. Да, это важные сведения, но – подчеркну – вторичные. Следовательно, при существующей иерархии действий, где главным является регистрация, можно смело скрыть дополнительные экраны с информацией о спикерах. Не удалить, просто сделать их просмотр необязательным.

Вторичной информации – вторичное действие. А действие – это кнопка, вернее переключатель. Переключатель экрана.

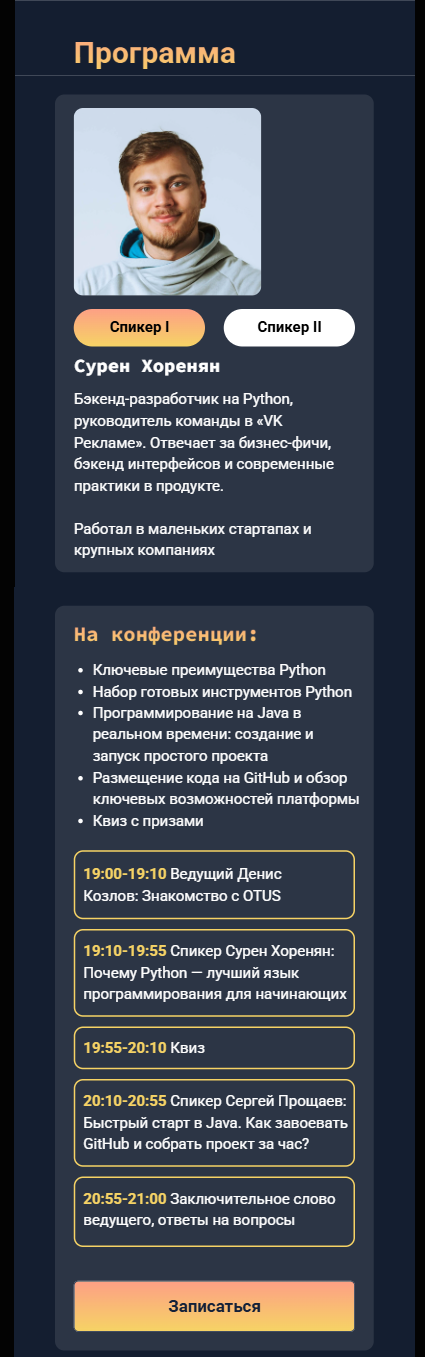

Вуаля!

Да, это уже другая конференция и спикеров тут два, а не три. Но ведь всегда можно добавить ещё переключатель, не так ли?

Кнопка переключения решила сразу несколько проблем: скрыла дополнительную информацию, позволила соединить три связанных по смыслу раздела – Спикер, Темы, Расписание – воедино. И самое главное: в результате мы смогли добавить то самое целевое действие в раздел с наибольшим количеством текста на всём лендинге. Речь о кнопке «Записаться», конечно же. При чём визуальная иерархия чётко соблюдается: переключатель сразу считывается, как вторичное действие.

Так одна маленькая незаметная кнопочка победила непроходимое болото текста и увеличила доходимость до регистрации.

Поэтому прежде чем рубить тексты до состояния лозунгов, добавлять всплывающие окна или лидмагниты через каждый блок, – всё что угодно, лишь бы пользователь не испугался дополнительной кнопки, – трижды подумайте.

Возможно именно кнопка окажется лучшим решением.